どうせリフォームするなら少しでもお得にリフォームしたいですよね。

ジェニュインでのリフォームも条件を満たせば活用できる補助金があります!

その補助金を実施しているのが、「住宅省エネ2025キャンペーン」。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するために、国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携して行う、住宅の省エネ化支援強化策の総称です。

「住宅省エネ2025キャンペーン」には、子育てグリーン住宅支援事業、先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業、賃貸集合給湯省エネ2025事業の4事業があります。

今回はそのキャンペーンの中の給湯省エネ2025事業について紹介します!

給湯省エネ2025事業

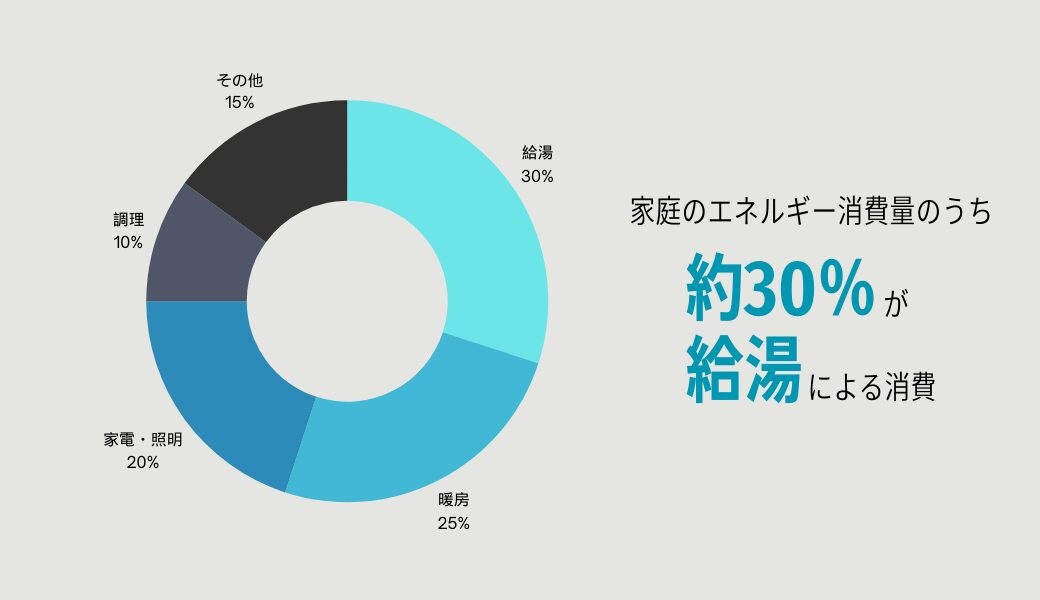

私たちの暮らしの中で使われるエネルギーのうち、実は約30%が「お湯をつくる」ために使われています。

暖房や照明と比べても、給湯はエネルギー消費の大きな部分を占めており、見逃せないポイントです。

つまり、「給湯の省エネ化」は、家庭全体のエネルギー削減に直結するカギ。

お湯をもっと効率よくつくることで、光熱費もCO₂排出も大幅にカットできます。

今回ご紹介する給湯省エネ2025事業とは、省エネ性能の高い給湯器の導入する際の費用の一部を国が補助するものです。

より多くの家庭で高効率な給湯器が使われるようにすることで、2030年に目指している日本全体のエネルギー計画(エネルギー需給の見通し)を実現することを目指しています。

給湯省エネ2025事業では、戸建、共同住宅等によらず住宅に高効率給湯器を設置する場合に、導入する機器に応じた定額を補助します。購入・工事のほか、リースも対象です。

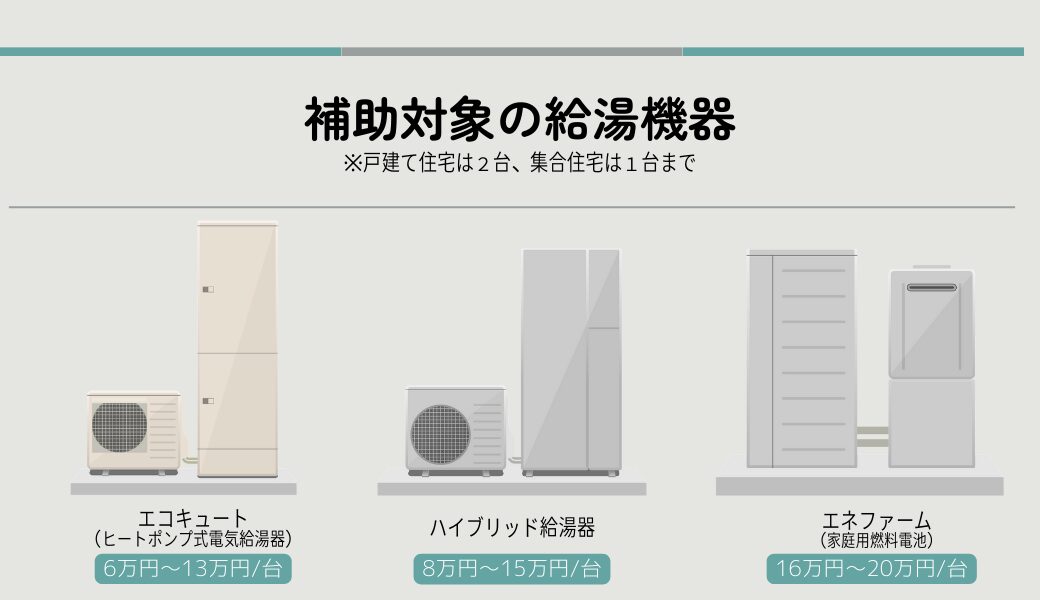

補助対象の工事

対象となる工事はエコキュート(ヒートポンプ給湯機)、ハイブリッド給湯器、エネファーム(家庭用燃料電池)の導入です。

※エコジョーズ・エネフィールは賃貸集合給湯省エネ2025事業の対象工事です。

それぞれの給湯器について説明していきます。

気になる給湯器を選択してください。

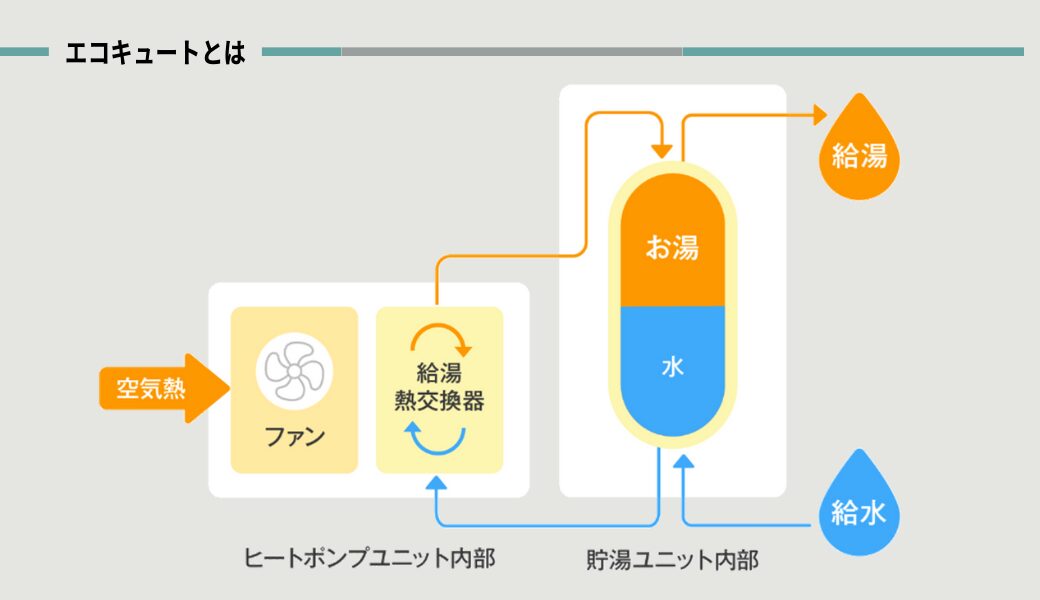

エコキュート

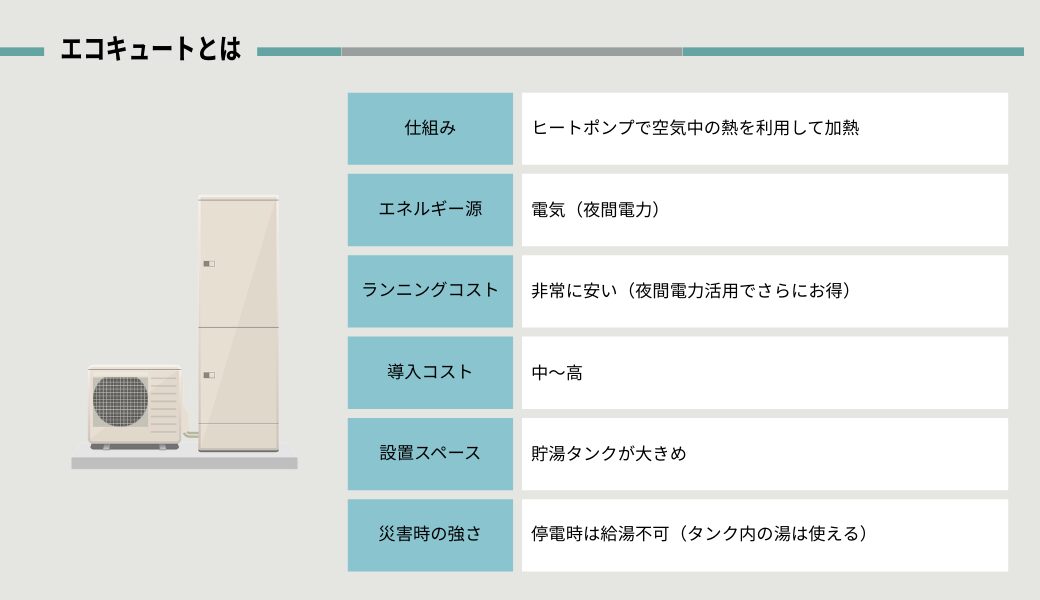

エコキュートは、空気の熱を使って効率よくお湯を沸かす「ヒートポンプ技術」を活用した電気給湯器です。

少ない電気でたっぷりのお湯をつくれるため、従来の電気温水器やガス給湯器に比べて電気代・CO₂排出量ともに大幅削減が可能。夜間の安い電気を使うことで、さらに経済的にお湯を沸かせます。

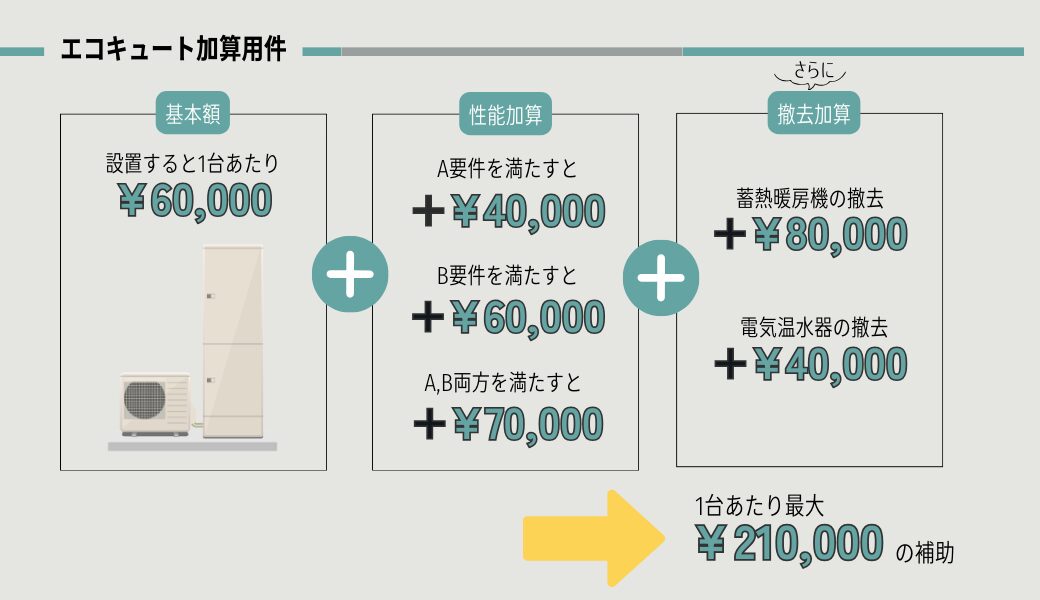

年間給湯保温効率または年間給湯効率が2025年度目標基準値を満たしたエコキュートに交換(設置)することで、1台あたり6万円の基本額が交付されます。

また、より高性能なエコキュートを導入した場合は最大7万円/台が加算されます。

性能加算の要件は2種類で、内容は下記のとおりです。

A要件

昼間の余剰再エネ電気を活用でき、インターネットに接続可能な機種

B要件

補助要件下限の機種と比べて5%以上CO2排出量が少ない機種、またはおひさまエコキュート

さらに、蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を伴う場合は最大8万円が加算されます!

A,B両方の性能要件を満たし、撤去加算も該当すれば1台あたり最大21万円の補助を受けることができます。

ただし、いずれの要件であっても補助条件は戸建住宅は2台まで、集合住宅は1台までです。

エコキュートのデメリット

エコキュートのデメリットについてもご紹介します。

- お湯切れに注意が必要

- 夜間の稼働音が気になる

1.お湯切れに注意が必要

貯湯式のため、使用量が多いとお湯が足りなくなる場合があります。

大家族の方や来客が多くお風呂の回数が多いという方は導入する際に注意が必要です。

エコキュートには家族の人数やライフスタイルに合わせて複数のサイズ(容量)が用意されています。家族構成や生活スタイルに合わせた適切な容量選びが重要になります。

| 300L | 2〜3人世帯 |

| 370L | 3~5人世帯 |

| 460L | 4~6人世帯 |

| 550L | 6人以上の世帯 |

2. 夜間の稼働音が気になる

エコキュートはヒートポンプを使ってお湯を作るため、エアコンの室外機と同程度の運転音が発生します。

特に夜間に作動することが多いため、隣家との距離や設置場所に配慮することで、より安心して使えます。

ちなみに、メーカーや機種によっては「低騒音タイプ」もあり、環境省の騒音基準(40~45dB程度)をクリアしている機種も多いです。近隣住民の方との距離が近い、または設置予定場所が近隣住民の方との距離が近い場合は低騒音タイプもご検討ください。

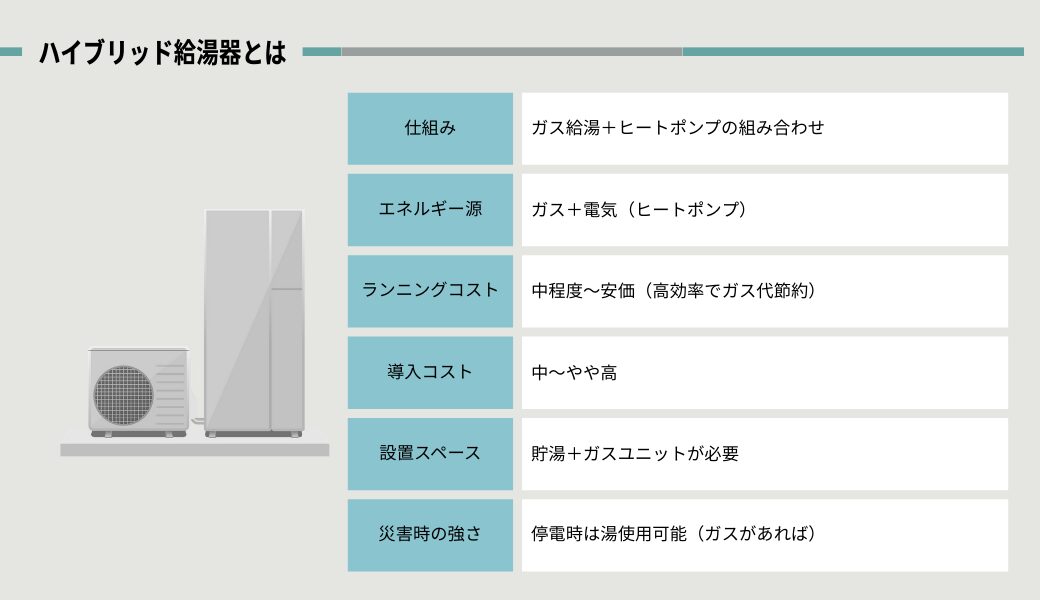

ハイブリッド給湯器

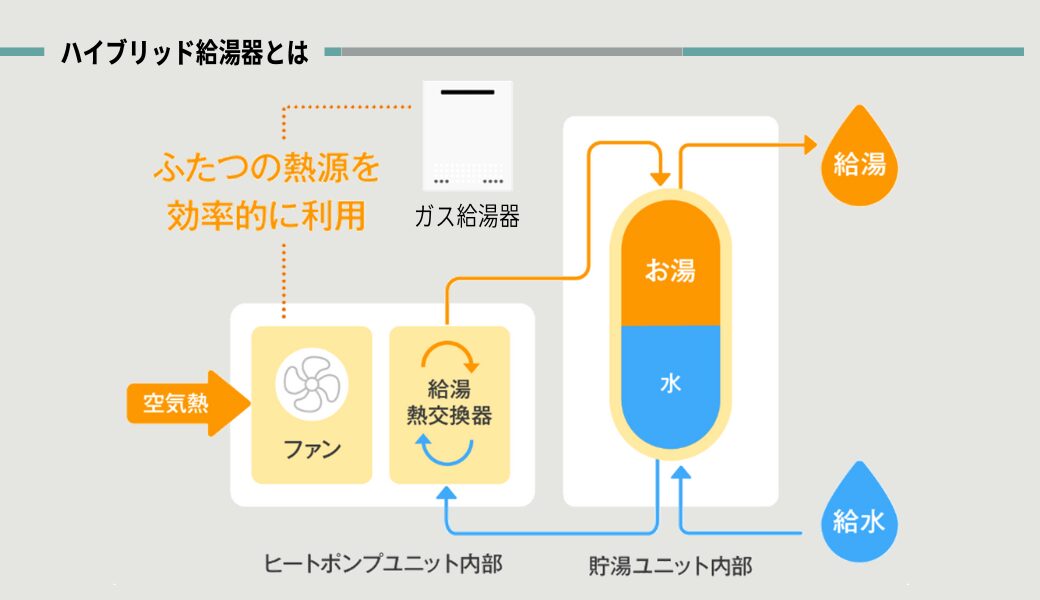

ハイブリッド給湯器は、ガス給湯器とヒートポンプ(電気)を組み合わせた、高効率な給湯システムです。

通常の給湯は効率のよいヒートポンプでまかない、必要に応じてガスがサポート。

これにより、お湯を効率よく、早く、安定して供給できるのが大きな特長です。

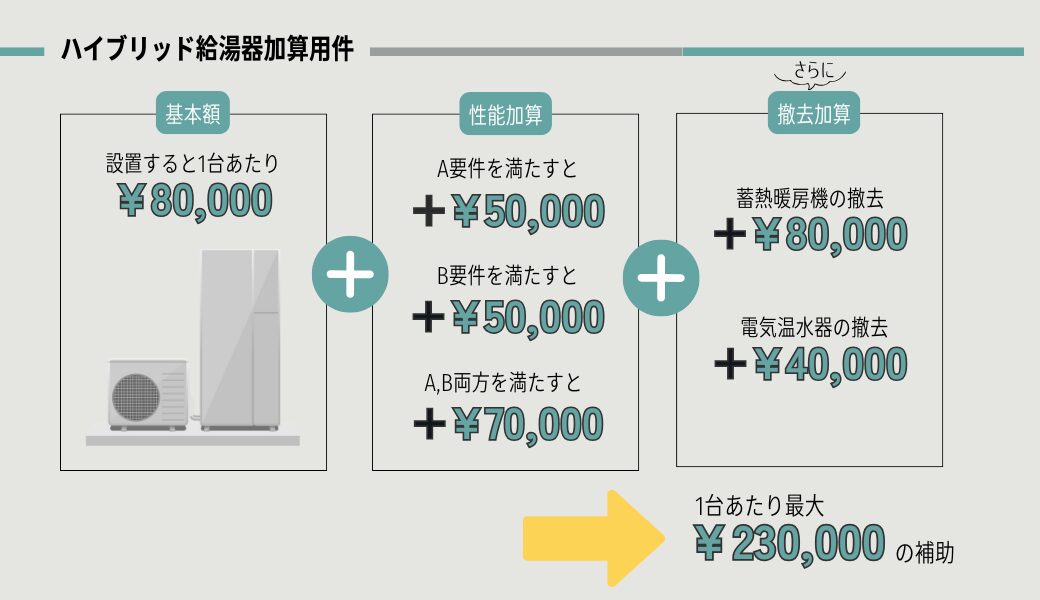

年間給湯保温効率または年間給湯効率が2025年度目標基準値を満たしたハイブリッド給湯器に交換(設置)することで、1台あたり8万円の基本額が交付されます。

また、より高性能なハイブリッド給湯器を導入した場合は最大7万円/台が加算されます。

性能加算の要件は2種類で、内容は下記のとおりです。

A要件

インターネットに接続可能な機種で、再生可能エネルギーを使って発電された電気を積極的に自家消費する機能を有するもの

B要件

補助要件下限の機種と比べて5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するものであること。

(一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。)

さらに、蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を伴う場合は最大8万円が加算されます!

ただし、いずれの要件であっても補助条件は戸建住宅は2台まで、集合住宅は1台までです。

ハイブリッド給湯器のデメリット

ハイブリッド給湯器のデメリットを紹介します。

- 導入コストが高い

- エコキュートよりも光熱費がかかる

1.導入コストが高い

ハイブリッド給湯器は、電気とガスのいいとこ取りの高性能タイプですが、その分、導入コストは一般的な給湯器より高めです。製品にもよりますが、一般的にはエコキュートよりも高価格になります。

補助金の活用で導入費を軽減できますが、利用年数が短いと結果的に損してしまうことになるので、導入時にはしっかり比較検討する必要があります。

2.光熱費がかかる

ハイブリッド給湯器は、電気とガスを併用することで安定した給湯が可能ですが、電気のみでお湯を沸かすエコキュートと比べると、光熱費がやや高くなる場合があります。一般的に電気よりもガスの方が利用料金が高いからです。

ですが、効率的な運転制御により、従来のガス給湯器よりは大幅に省エネです。

また、寒冷地や使用量の多いご家庭では、安定した給湯とコストのバランスがとれる選択肢です。

ハイブリッド給湯器のランニングコストはかなり安くなるものの、先述のとおり元が取れるまでに時間がかかるのがデメリットです。

エネファーム

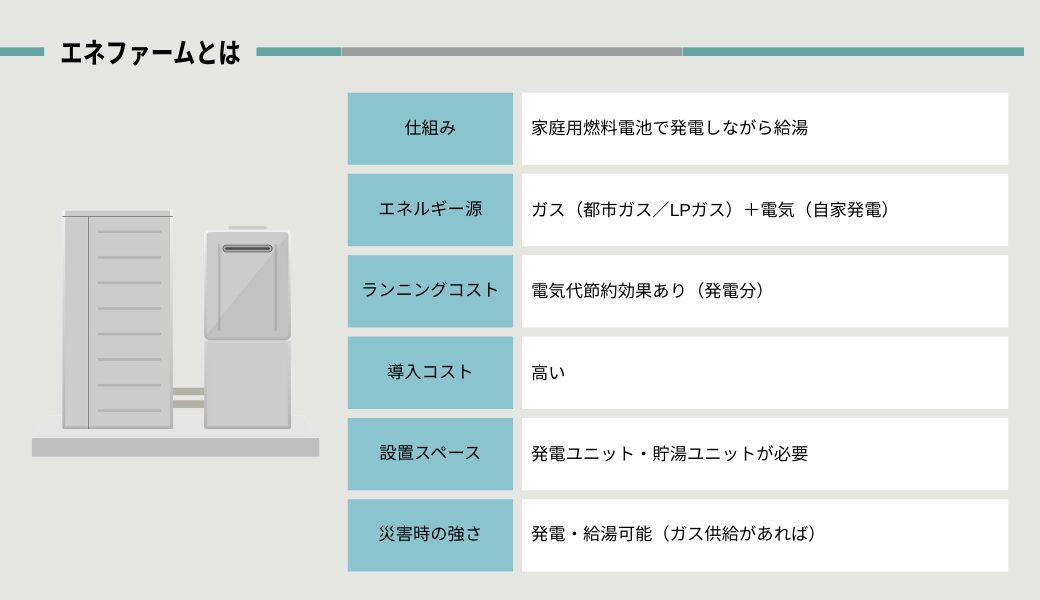

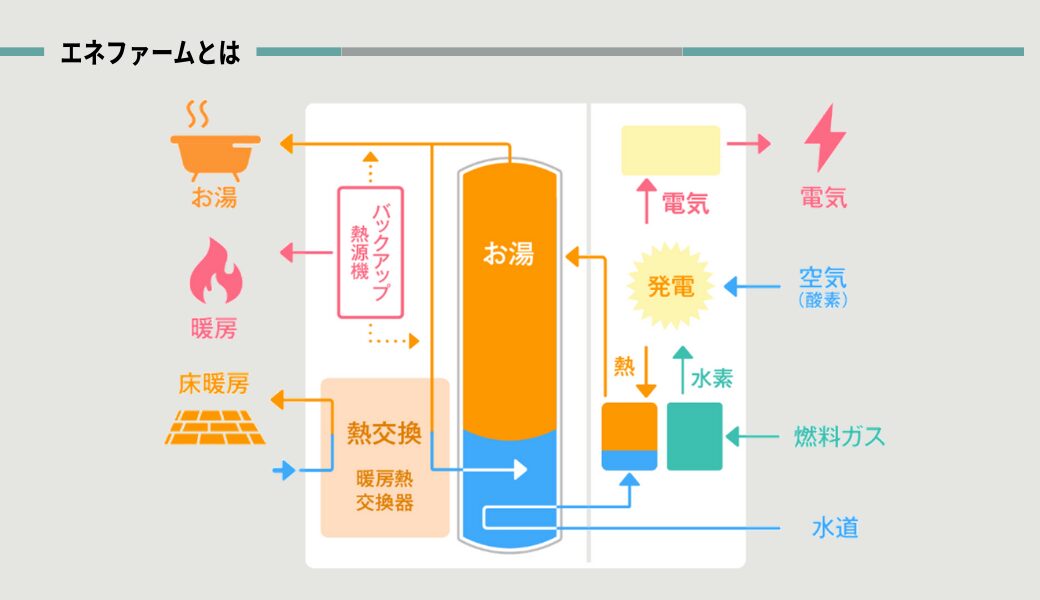

エネファームは、都市ガスやLPガスを使って家庭で発電し、その際に出る熱をお湯として有効活用する「家庭用燃料電池」です。

電気とお湯を同時につくることでエネルギーをムダなく使い、光熱費の削減とCO₂排出量の抑制に貢献します。

停電時にも自立運転で発電・給湯が可能なため、防災対策としても注目されています。

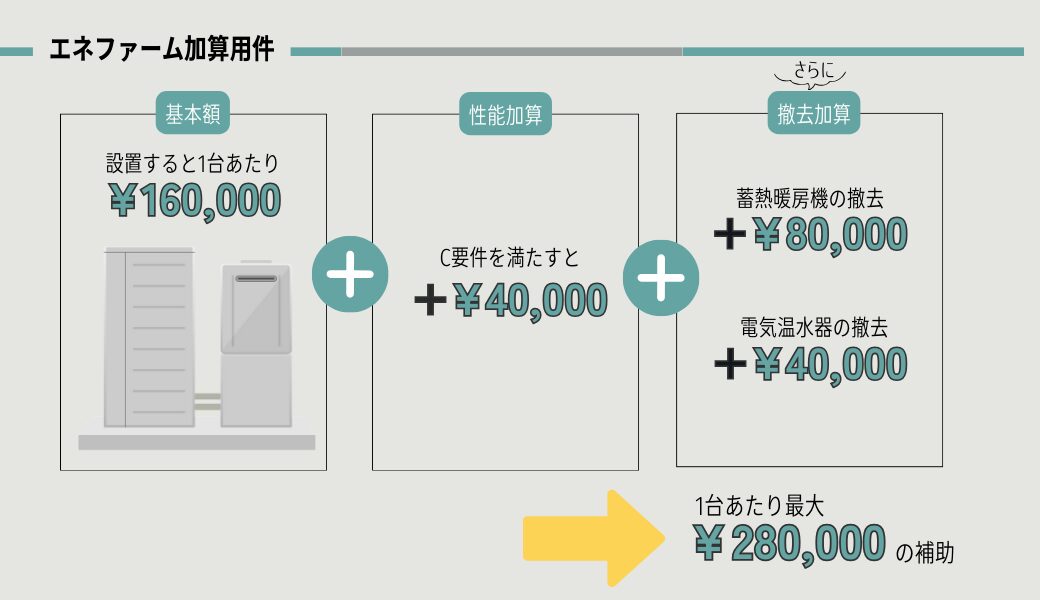

年間給湯保温効率または年間給湯効率が2025年度目標基準値を満たしたエネファームに交換(設置)することで、1台あたり16万円の基本額が交付されます。

また、C要件という性能条件を満たすとさらに4万円の補助金の加算があります。

C要件

ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること。

あわせて、蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を伴う場合は最大8万円が加算されます!

ただし、C要件であっても補助条件は戸建住宅は2台まで、集合住宅は1台までです。

エネファームのデメリット

エネファームのデメリットを紹介します。

- 導入コストがかなり高額

- 発電効率は季節・使用状況に左右される

1.導入コストがかなり高額

エネファームは高効率の家庭用燃料電池システムですが、その導入コストはかなり高額で、一般的な給湯器やエコキュートよりも高い初期費用がかかります。約100万~150万円程度が相場となっており、場合によってはそれ以上になることもあります。これには、本体価格に加え、設置工事費用も含まれます。

また、エネファームは発電と給湯の2つの機能を備えた高性能なエネルギー機器であり、長期間の使用を前提としているため

長く安全・効率的に使い続けるためには、定期的な点検と一部の部品交換が必要になります。

初期費用が高いというデメリットはありますが、光熱費の削減や余剰電力の売電による収益を考慮すると、長期的に見れば回収可能です。

特に、家庭内での電気使用量が多い場合や、家庭用電力を自家発電したいというニーズがある場合には、投資が回収できる可能性が高くなります。

2.発電効率は季節・使用状況に左右される

ネファームは、家庭で使用するお湯を作りながら発電も行うシステムです。発電量はお湯の使用量に連動しているため、夏場などお湯をあまり使わない時期は発電量が減少し、結果的にコスト削減効果が薄れることがあります。反対に、家族の多い家庭や寒い季節では発電量が増加し、より効果を発揮します。

このようにエネファームの特性により、発電効率は季節やお湯の使い方によって大きく変動します。

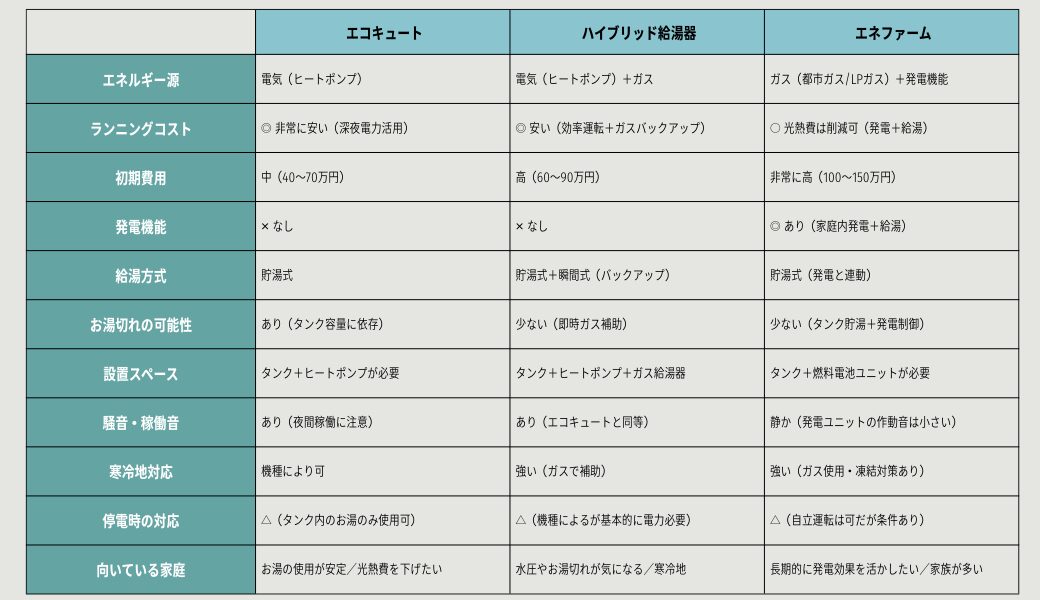

対象商品を比較

結局どれがいいの?悩んでいる方はこちらの比較表をご覧ください。

デメリットは全ての方に当てはまるものとそうでないものが含まれます。

生活スタイル・予算などと見合う内容であれば気にならない可能性もあるのでぜひチェックしてください。

いかがですか?

給湯器の寿命は10~15年。そろそろ買い替えを検討されている方も多いと思います。

給湯省エネ2025事業は始まったばかりなので、買い替えるなら今のうち!

ここまで、それぞれの給湯器の特徴とメリット・デメリットをご紹介しました。

給湯省エネ事業でもらえる補助金額も、機器や性能によって違います。また、給湯器は永遠に使えるものではなく、一般的な耐用年数は10~20年です。

後悔しないためにも、それぞれのメリットやデメリットをしっかりと理解したうえで検討する必要があります。

お客さまの譲れないポイント・妥協できるポイントがマッチする給湯器が見つかりますように♩